このブログは、JIS規格の製図、なかでも機械製図に関するものを説明していま

す。

以前の頁で、JIS規格の機械製図本文(JIS B 0001)を掲載し、それにつ

いて解説やコメントがある場合、※を付けてJIS規格とは違う観点からの考えを述べ

ましたが、この頁ではそれらをより詳しく説明しています。規格本文は、割愛しますの

で、本文を知りたい場合は、以前の頁を参照してください。、なお、項目の番号と名称

は、わかりやすくするために記載しています。

また 日本工業規格は、2019年7月1日の法改正で、日本産業規格に変わってい

ます。英語名は、Japanese Industrial StandardS で

変わっていません。略称の JIS も同じです。気づいたところは訂正しています

が、規格文章中に日本工業規格という語が出てきたら、日本産業規格と読み替えてくだ

さい。

機械製図

JIS B 0001

5 図面の大きさ及び様式

5.1 図面の大きさ

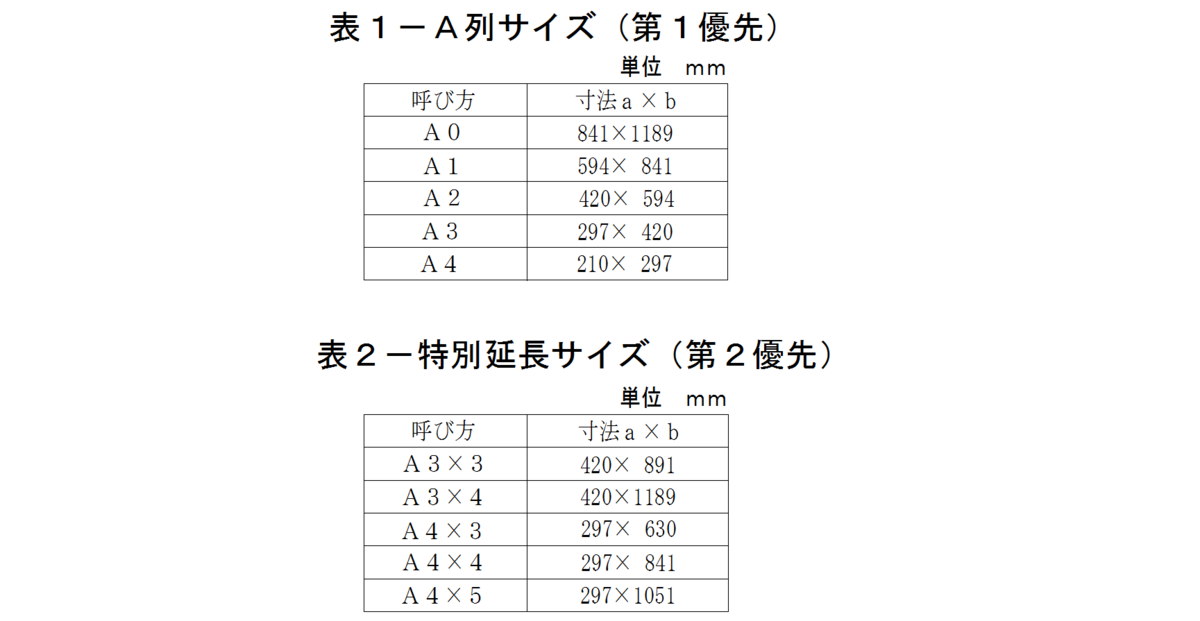

a) 図面に用いる用紙のサイズは、表1、表2及び表3に示す規格群から、この順

に選ぶ。

b) 原図には、対象物の必要とする明りょうさ及び適切な大きさを保つことができる

最小の用紙を用いる。

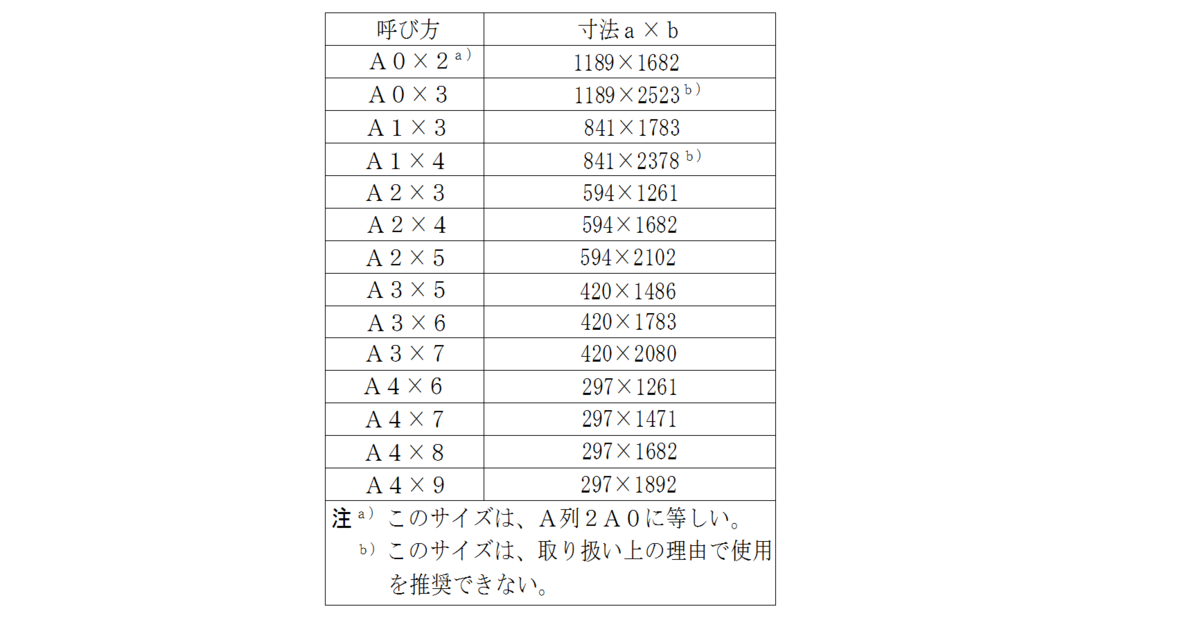

表3-特別延長サイズ(第3優先)

単位 mm

用紙には、第一優先のほかに第二優先、第三優先があるがこれらは呼び方を見てもわ

かるように、横方向に延長したもので、建築や造船などで使用され、機械製図、特に部

品図ではあまり使用されない。

原図には、必要とする明りょうさ及び適切な大きさを保つことのできる最小の用紙

を用いるのが良い と規定されている。

規定されなくとも、FAXやメールで図面をやり取りすることが多い今は、先ずA4に

収まるかどうかを考えるのが普通。少々無理でもA4にしておいたほうが後々面倒がな

い。むろん機械製図でも精密機器などの分野での話であるが。

場合によっては一つのものを2枚の図面に描くという離れ業も使うことがある。

一枚目には正面図を描き、二枚目には側面図を描くというやり方である。一品多葉方式

であるが部品図ではあまり見られない。一品一葉という固定観念があるからだろうか、

離れ業というほどのことでもないが。

5.2 図面の様式

図面の様式は次による。

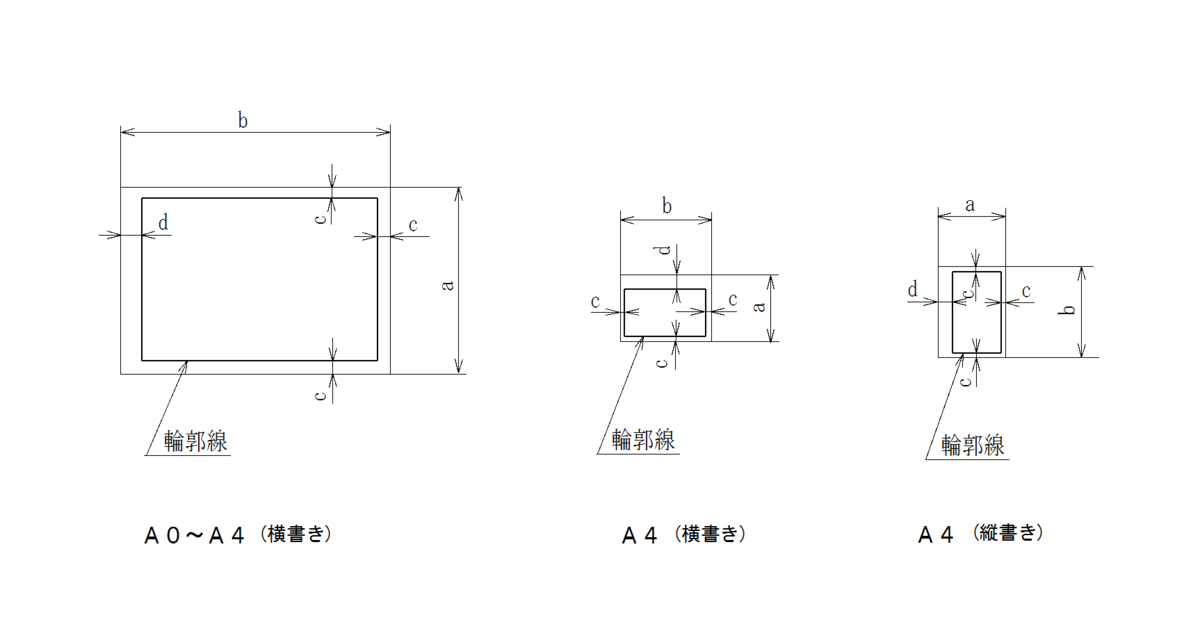

a) 図面は、長辺を横方向に用いるが、A4については縦方向になるように用いても

よい。

A4に限られているが、図面を縦方向で使うことも少ない。10.1.2 で加工にあたって

図面を最も多く利用する工程で対象物を置く状態が主投影図、という規定がある。主投

影図は、円筒状のものが多く、そこに側面図が加わるので図面はどうしても横長とな

る。

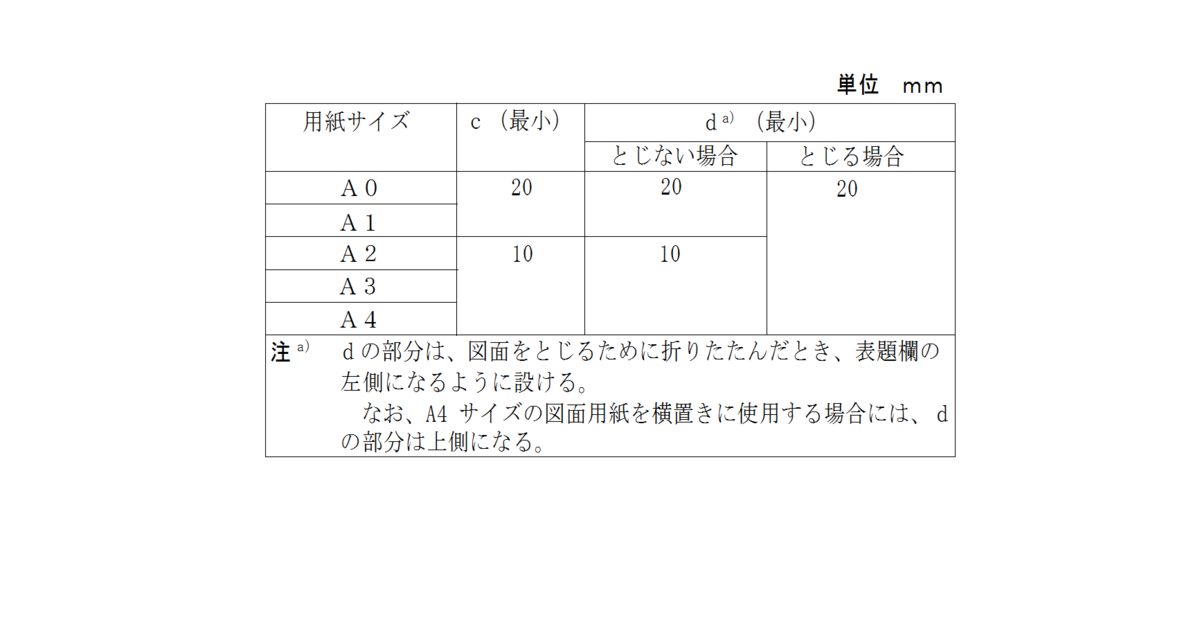

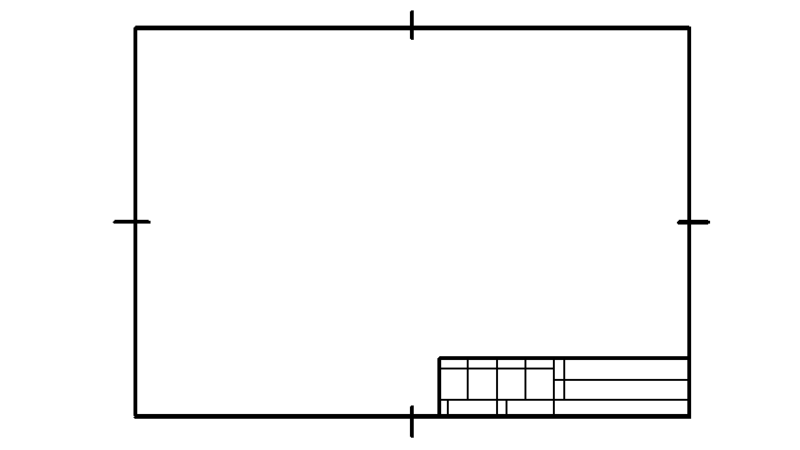

b) 図面には、表4の寸法によって、線の太さが最小 0.5 mmの輪郭線を設ける。

表4ー輪郭線の位置

図面がそのまま素手で扱われ切削油や研削液でよごれたり破損したりという時代はあ

った。図面ケースやクリヤファイルで図面を簡単に保護できる現代はこのことにあまり

こだわらなくてもよいと思う。そのようなことがあってもすぐプリントアウトだってで

きるのだし。前に述べたようにできるだけA4に収めたいのに10ミリの幅は結構きつ

い時がある。

ちなみに、A4サイズの場合、C寸法を 10 とした場合の輪郭線内の面積は 84%にな

り、とじ代 20 を加えた場合は 79%となる。

しかしながら輪郭線がないとしっかり描かれた図面でも仮図の領域を出ず、輪郭線が

あるとちゃちな図面でもきりっと引き締まった立派な図面になるから不思議である。

コピーなどの際ずれることを考えても、C寸法は5mm程度にして輪郭線を設けてお

けば充分なのではないであろうか

c) 図面には、その右下隅に表題欄を設け、図面番号、図名、企業(団体)名、責任

者の署名、図面作成年月日、尺度、投影法などを記入する。

表題欄については、 JIS Z 8311 製図ー製図用紙のサイズおよび図面の様式 で表題

欄の位置は右下隅に来るようにするのが良い と表記されている。しかし機械製図 B

0001 になると、その 右下欄に表題欄を設け とより厳密になっている。規定ではこの

ようになっているがと指摘されて、いやそうではない表現があったはずだがと探そうと

するが、そういうときは見つからない。

~するのが良い、~が望ましい。と表現されているときは、ほかの項目で違っている

こともあるので、~である と承知しておいたほうが良い。

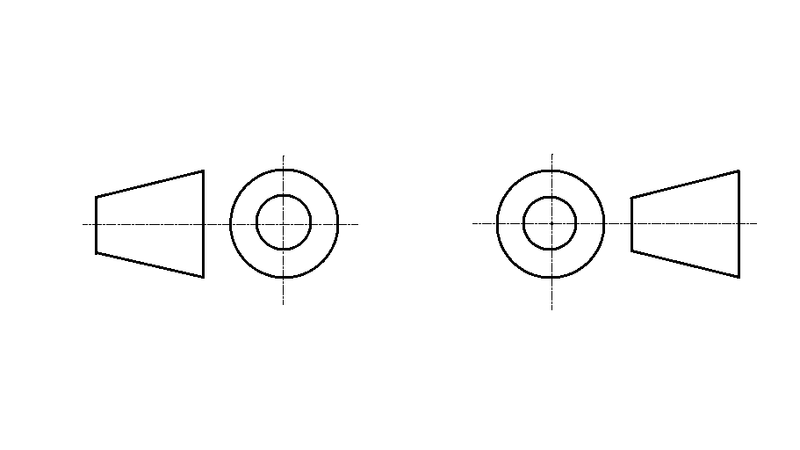

表題欄には、図面番号、図名、企業(団体)名、責任者の署名、図面作成年月日、尺

度、投影法などを記入する。投影法は、第三角法によると決められている。ここでも製

図ー投影法 では投影法を表示するための図記号は製図では必要ない とあるが機械製

図では投影法の記号を表題欄の中又はその付近に示す とある。第一角法と第三角法の

記号が決められており、ほとんどの図面には記入されている。記号は比率まで決められ

ており、黄金比ではないがそれなりに検討された美しい図になっていると思う。この比

がでたらめなものが見受けられるが、どうせ記入するならきちんとした図を記入しても

らいたいものである。しかし決められているのにわざわざ第三角法で書いてますと記入

する必要は全くない。必要でないものは省く、描かなくてもわかるものは描かない、と

するコンセプトが製図にはあると思う。

第一角法、第三角法の記号は、JIS Z 8315-1 製図ー投影法ー第1部:通則 附属書A

(規定)図記号の比率及び寸法参照。

米澤穂信のミステリーに登場する高校生主人公 折木奉太郎 のモットー 「やらな

くてもいいことなら、やらない。やらなければいけないことなら手短に。」ということ

だが製図の場合手短にとはいかない。少なくとも加工者に計算をさせるような図面は描

かないよう心掛けたいものである。

d) 図面には、必要に応じて、部品欄及び/又は変更履歴欄を設けるのがよい。図面

の訂正・変更の例は、箇条 14 を参照。

部品欄及び/又は変更履歴欄を・・・・・・は、部品欄及び変更履歴欄を設けるか、部品欄

又は変更履歴欄を設けるのがよい、ということか。元来日本語にこのような表現はない

はずである。規格文を短くするために、いたずらにこのような表現をすることは、混乱

を招いてしまうと思う。

e) 図面に設ける中心マーク、比較目盛り、格子参照方式及び裁断マークは、JIS Z

8311 による。

JIS Z 8311 は、製図ー製図用紙のサイズ及び図面の様式。

輪郭線がどの図面に入っているのに対し、中心マークが入っている図面はほとんど見

たことがない。複写又はマイクロフィルム撮影の際の図面の位置決めに便利なように、

中心マークをもうけなくてはならない( JIS Z 8311 の7. 中心マークの項参照) と

あるが、マイクロフィルムで図面を管理しているという話は聞いたことがない。ごく一

部のためにわざわざ必要もないものを設定することはない。無視してよいと思う。

f) 複写した図面を折りたたむ場合には、その大きさを、210 mm × 297 mm (A4

サイズ)とするのがよい。

原図を巻いて保管する場合には、その内径は 40 mm 以上にするのがよい。 図面

を折りたたむ場合の折り方は、JIS Z 8311 の附属書によるのがよい。

図面をどのように折りたたむか、原図をどの程度に巻いて保管するかは、使用すると

ころの状況で最適なものを選べばよい話で、これが違っていたところで何の問題もな

い。・・・・・・するのが良いとなってはいるが、大きなお世話である。

ただし、役所などに提出する書類に添付する図面は、規格のやり方にしておかないと

厄介なことになりそうである。

Z 831 の附属書は参考であり、冒頭に、本体に関連する事柄を補足するもので、規定

の一部ではない、と明記されてはいるのだが。